上一期愛FASHION(點擊你造嗎?早在3500年前就有紋身了! 上查看)鈺繡為大家講解了公元前3500年至18世紀的紋身發展史,而這一期的愛FASHION將會為大家講述紋身的衰落與輝煌的輪迴!

19世紀,紋身和藝術並列

日本的紋身藝術到幕府末期已經發展到很高的境界,形成了以Horimono(用精美的紋身覆蓋大面積皮膚)為代表的固定風格。從某種意義上說,日本紋身奠定了當代紋身藝術的基礎風格。

19世紀末,西方率先將「紋身」與「藝術」兩個詞彙並列的紋身師TomRiley、Sutherland Macdonald等人,正是依靠將日本紋身風格介紹到歐洲而獲得了巨大的聲望。以色彩、明暗、構圖等繪畫技巧為基礎的創作,漸漸取代了簡單的線條圖形,直至今日依然是紋身藝術的主流。

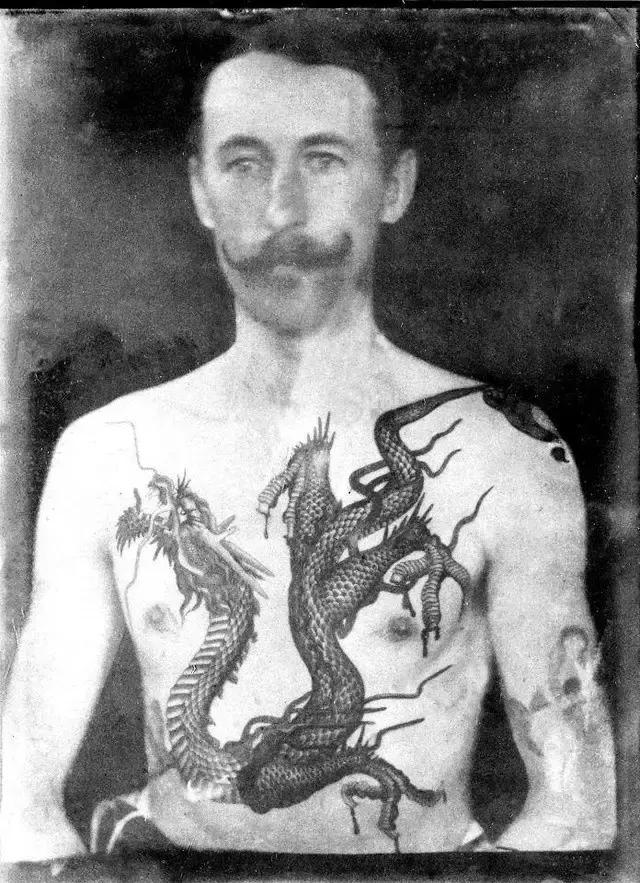

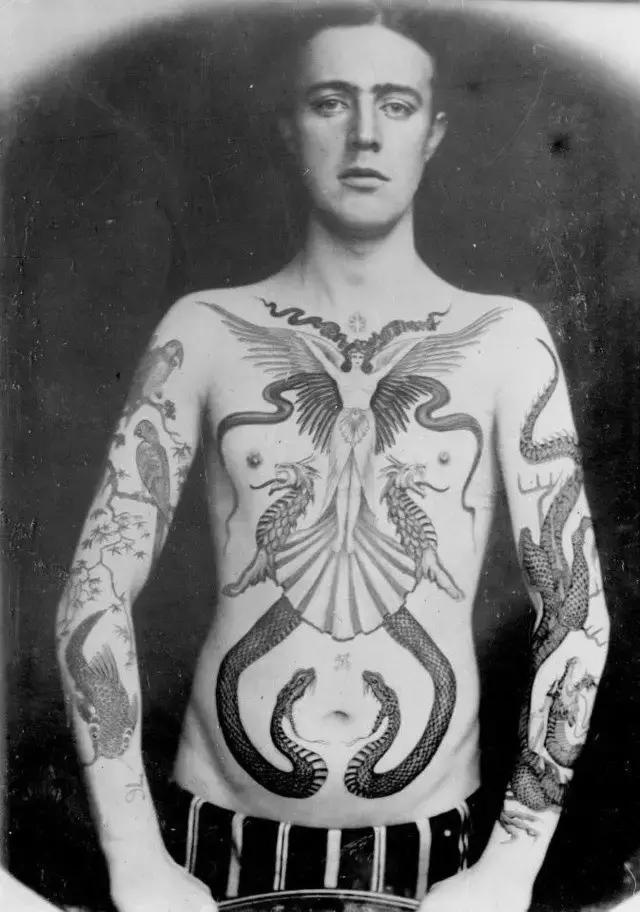

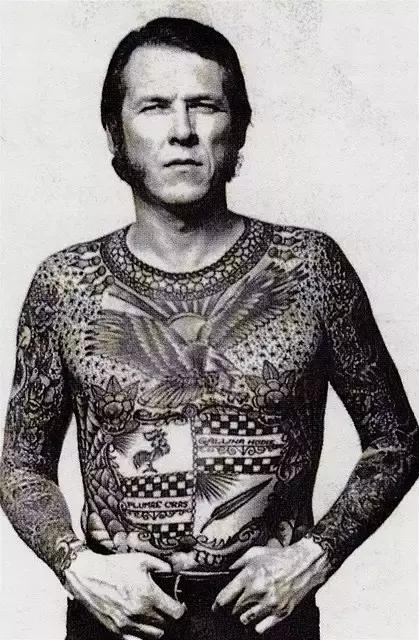

Sutherland Macdonald紋身作品

Sutherland Macdonald紋身作品

當我們把視線從島國轉回歐洲大陸,會發現相比「四海為家」的英國人,法國人對紋身這一「新事物」要謹慎不少。雖然此時宗教的桎梏已經慢慢放鬆,紋身在上流社會裡也蔚然成風,但醫學上的危險依然讓紋身處於「高危」行列。只有水手、士兵這樣日日刀口舔血的人才願意承擔如此的風險,紋身與普通民眾之間仍有一道看不見的牆。

但是,一種新發明很快就把紋身從痛苦煎熬中解放了出來,也為它逐漸變成大眾樂於接受的裝飾鋪平道路。

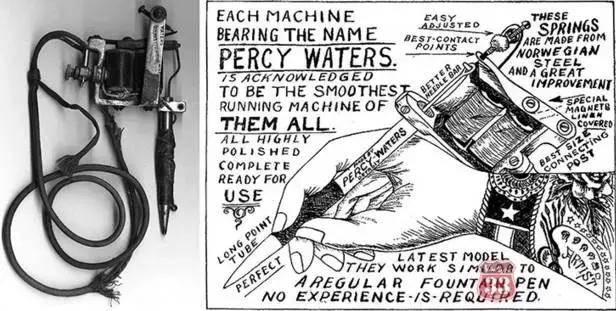

1891年,來自波士頓的薩繆爾·奧萊利發明了一種紋身機器。紋身機的發明讓薩繆爾·奧萊利棲身的且林廣場(ChathamSquare)迅速成為紐約紋身聖地,每天的客人絡繹不絕。紋身機的發明,大大縮短了紋身與大眾藝術、裝飾之間的距離。

考究紋身在各類型文化中的作用,不難發現,確立個體的地位與角色,始終是它的第一要務。

20世紀,紋身衰落與輝煌的輪迴

自20世紀開始,紋身顯示社會身份地位的功能開始逐漸消隱,裝飾性的紋身開始流行。一方面這與等級分明的社會制度開始崩潰緊密相連,另一方面,新技術也讓紋身的大眾普及不再遙遙無期。

起初,美國政府就已經發出了通知,要求入伍的新兵必須修復身上任何的不雅紋身,年輕人爭先恐後的檢查自己的紋身是否符合要求來爭取入伍。就如紐約著名的紋身師 Charlie Wagner 所說:「在我從事紋身的 50 年時間裡,我一直在紋女人,其中大多數都是不雅的,而現在我要做的就是把她們都掩蓋起來。」

20世紀初期紋身在美國經歷了一個高速發展時期。期間,且林廣場的核心地位被康尼島取代。與此同時,紋身師傅們也開始了橫穿美國之旅:每一個有軍事基地(尤其是海軍)的城市裡,都能找到紋身店鋪。在戰爭歲月里,紋上個代表勇氣和勝利的圖樣,也被視為愛國的舉動。

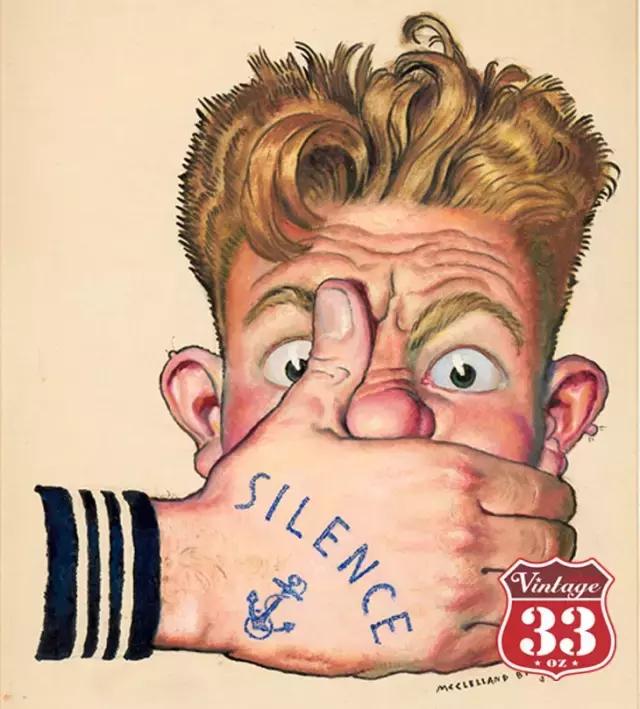

40 年代美國海軍官方發布的「Loose Lips Sink Ships」活動海報中也融入了無處不在的海航刺青形象

可讓人沒想到的是,紋身曾經的「反社會」符號形象,在戰爭之後給了人歧視的藉口。而1961年一場肝炎大爆發,幾乎將已經形成規模的紋身行業擊倒在地。當時的報紙抓住了紋身店很少執行嚴格消毒程序的把柄,大肆報導因紋身而引起的血液中毒、肝炎感染和其他疾病。

一夜之間,紋身變成了「致病」的代名詞。在輿論的壓力下,紐約市政府要求紋身店成立行業協會,規範自己的經營行為。可我行我素慣了的紋身師根本沒把官員的要求放在眼裡,之後紐約政府不得不以公眾衛生為由,宣布紋身業違法,關閉了設在時報廣場和康尼島上的紋身店。至此,紋身的公共形象至此跌入谷底。為了生存,紋身師不得不離開紐約,將店鋪遷至費城和新澤西以求能繼續營業。

說來有趣,這次媒體引發的紋身蕭條,恰恰也是之後被媒體結束的。60年代,因為嬉皮士潮等等,被打上了「反叛」的烙印,年輕人重新開始紋身,同時,媒體也挖掘到一個能改變紋身形象的「行業偶像」。

Tuttle,這位長相俊美,魅力超凡的紋身師很會與媒體打交道,他著意選擇美麗女性當客戶,立刻就吸引了各路媒體的關注,也為紋身藝術完成了一次漂亮的公關推廣。

40年過去了,紋身早已從當時輿論風暴中抽身,被現代社會廣泛認可。更規範、專業的紋身器械、技術和操作要求,使紋身對身體健康的影響減至最小。紋身師傅獲得了和古典藝術家平起平坐的社會地位。

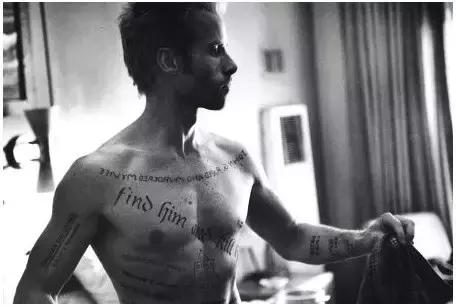

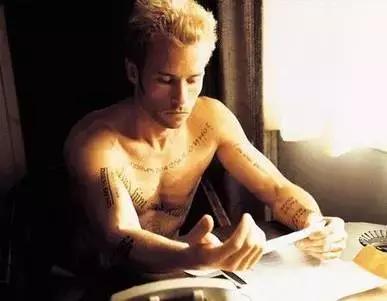

例如,拍過《蝙蝠俠:黑暗騎士》、《盜夢空間》的大導演克里斯多福·諾蘭曾經製作過一部名為《記憶碎片》的電影,男主角就是一位滿是紋身的「短期記憶喪失症」患者——蓋·皮爾斯飾演的萊昂納多。因為得了一種罕見的疾病,萊昂納多只能記住短時間內發生的事情,因此碰到重要信息時,他就選擇用寶麗來相機拍下來。至於那些極為寶貴的,他會去找紋身師傅,將它們紋在自己身上。

電影《記憶碎片》劇照

《記憶碎片》仿佛是整個紋身歷史的絕妙隱喻:因為記憶短暫,萊昂納多只能依靠寫在身體上的詞句,不停地追問著「我是誰」「我在做什麼」,每當明晰的答案出現的時候,也就意味著下一次尋找即將開始。

再比如我們熟知的經典的《古惑仔》系列電影,同樣也看到了紋身的存在。而在當時的一些群體之中,紋身是一種勇氣的表現,甚至能夠得與同儕的認同。在7、80年代初,香港舊式幫派成員中通常都在左臂刺一條青龍,右臂刺一雙白老虎,因而才有「左青龍,右白虎」之稱。

21世紀,可代謝紋身成新潮

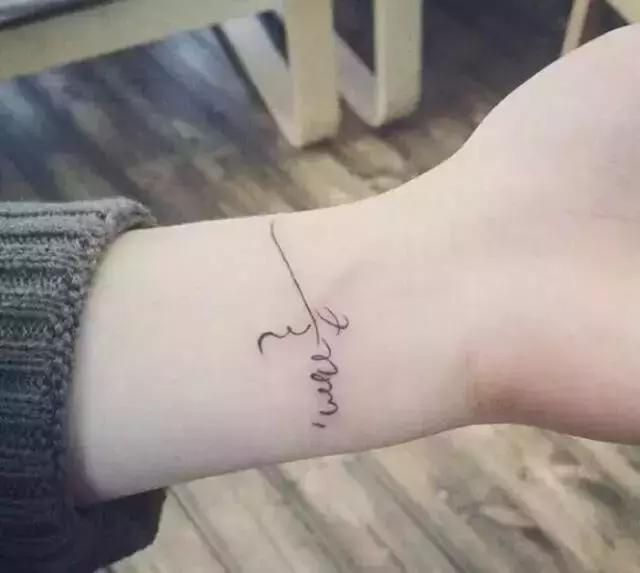

到如今這個追求個性,服飾裝扮講究標新立異的時代,作為印刻在身體上的某種標識,紋身成為了一種新的時尚裝飾品,標榜個性與自由氣息,猶如貝克漢姆,記錄生活

如 Kristen Bousquet 手腕的復古照相機,可愛又時尚。

如義大利博主 Gilda Ambrosio,夢幻又帥酷。

紋身經歷了風風雨雨,也隨著時代的變遷,讓紋身有了新的變化,逐漸出現了可代謝的半永久紋身。

不同於以往的紋身,半永久紋身無操作部位限制,幾乎無痛,面積隨心定,維持1~3年後,可逐漸代謝,幾乎不留痕跡,也因如此,致使更多的潮人選擇。

紋身的文化從古流傳至今,可以說,它是一種文化形式,更是藝術,是自我的另一種表達方式,被人們寄予了很多的故事和意義。

在漫漫歷史長河中,紋身或許更是時間的符號,讓我們留下那一段時間的印記,讓我們得以窺得記憶的輪廓。

更多可加bjyx-888或BJYXGJEDU撩我~