醫療人才與技術的養成,需耗費十幾年,所以醫療應該是貴重且特殊的、具有高風險性。但健保制度卻徹底翻轉了民眾對醫療的認知,讓大家都誤以為是便宜、方便、快速的,像麥當勞的得來速。

◎ 亮亮醫師 《醫療 不是麥當勞的得來速》

我相信這段話對各位一點都不陌生。無論是正在執業的醫師,還是剛進門的醫學系大學新鮮人,「醫療崩壞」彷彿末日預言一般,讓未來蒙上一層陰影。面對受到詛咒的前途,在醫界可見難得一見的團結,人人莫不義憤填膺地將矛頭指向醫療崩壞的罪魁禍首-「全民健保」。進醫院見/實習前,學弟妹們常在課堂上聽老師數落健保的不是,在家聚中聽學長姐對健保的怨言;進醫院後,更常乖巧地跟在老師一旁,傾聽老師訴說健保如何不公不義、欺人太甚,並不時點頭表示認同。

醫療體系≠全民健保

多數醫界人士似乎將台灣的「醫療體系」直接等同於「全民健保」。於是,任何醫療體系的問題,都是健保的問題;千錯萬錯,都是健保的錯。雖然健保的支付規則確實很大程度地影響著醫院、醫師,與病人的行為模式與資源分配,然而這些看似理所當然的因果關係,真的有那麼「直接」嗎?

全民健保其實只是一種財務設計,而真正的醫療服務,還是要靠醫院及醫護人員組成的醫療網絡來提供。換言之,健保作為政府介入醫療服務「財務面」的具體措施,終究只是整個醫療體系的一個環節;而醫療服務「供給面」上的種種爭議所牽涉的制度缺失,是須要我們逐一去檢視和討論的。將整個體系的問題簡化成健保的問題,雖然找到了一個集體情緒的方便出口,卻阻礙了對核心問題的洞察。

但長期以來健保這麼「顧人怨」,必定是有理路可循的:「俗又大碗」的台灣健保制度,讓民眾不知珍惜寶貴的醫療資源,插健保卡像刷信用卡一樣,毫不手軟。因此健保財政之所以被拖垮,來自民眾的天性貪婪。然而人性難改,能改的是制度;所以健保不倒,台灣的醫療不會好。以上,是我們都耳熟能詳的主流說法。

比較少被提出的問題是,民眾濫用醫療資源的背後,真的只有「天性貪婪」這麼單薄的解釋嗎?除了健保幫助人民消弭了就醫的經濟障礙之外,還有什麼樣的結構性因素,放任著、支持著,甚至是鼓勵著民眾「越用越多」?

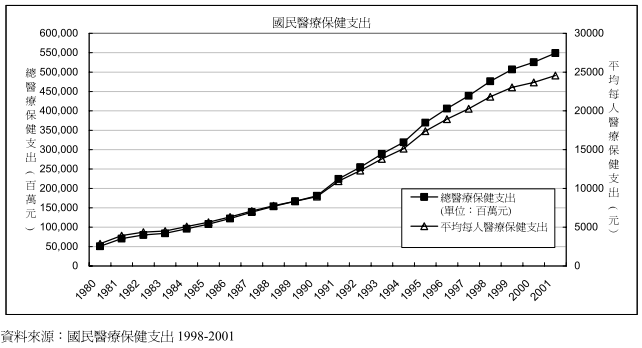

陳美霞 〈台灣公共衛生體系市場化與醫療化的歷史發展分析〉

陳美霞 〈台灣公共衛生體系市場化與醫療化的歷史發展分析〉

誰才是最大的贏家?

所謂「濫用」,其實在過程中民眾往往沒佔到多少便宜,反而常常是花了時間、耗了心神,接受了根本不需要的醫療介入。甚至因此逐漸發展出對醫療的過度依賴,喪失了預防保健和自我照護的健康知能(Health Literacy),不僅讓自己暴露於更多的疾病風險中,也常因小小的健康問題墮入慌亂的五里霧,最後只能無助地向醫院報到。事實上,病人帶著小病小痛狂跑急診的現象在許多醫師眼中是可笑的小題大作,許多民眾健康知識的錯誤認知更常成為醫師茶餘飯後的談笑題材;然而我們是否有想過,或許並不是台灣的病人資質比較笨、天性比較懶;而是台灣的制度環境硬是把病人「訓練」成這個樣子?固然相較於一些國家(例如:美國)許多人民因經濟障礙而無法得到所需的醫療照護,生活在台灣無疑是可幸的;但因此自廢武功,喪失對於自己身體的認識與自主權,卻是得不償失。

如果不是民眾,那麼誰才是「濫用」醫療資源的最大贏家?答案清晰可見,就是醫療院所的管理階層。雖然全民健保於1995 年開辦後,政府以社會保險介入醫療服務「財務面」;然而在醫療服務「供給面」上,台灣卻高度仰賴私部門,造就了競爭激烈的逐利市場。一旦醫療成為一門生意,對於以營利為標的的醫療院所而言,民眾的濫用就是財源滾滾的保證,豈不正中下懷?一線醫師哀嘆看不完的「病人」,其實是醫院老闆收不完的「客戶」!

「學長說這個病人的腸胃炎其實沒有嚴重到須要住院。為什麼會從急診收上來呢?」

「聽說是因為這幾天病床實在太空了,主管很不滿意。」

「老師,這個婆婆雖然有白內障,但對日常生活完全沒有影響一定要開刀嗎?」

「現在不開,等一下就被外面其他醫生搶去開掉了啊,不如先下手為強。」

「院長說以後即便是颱風天宣布放假,門診也是要照開?」

「唉沒辦法,院長說上回颱風假關診,才一天就被其他醫院賺走很多,損失慘重啊。」

「老師,書上說這個疾病手術後只須一年追蹤一次?」

「沒辦法,月底結算時每個人的業績都要公開,把人次衝高面子才掛的住啊!」

「請問藥師,為什麼本院規定慢性處方籤最多只能連開兩次?是為了病人安全嗎?」

「當然不是啊。這個政策是為了確保有足夠的掛號費及診察費收入!」

「學弟,我到這個年紀才學到一件事,如果你將來想要成功,你要永遠記得......」

「要成為一位成功的醫師,必須要同時扮演好推銷醫材的『業務員』角色。」

以上每一段對話,都是我在見/實習時曾經遭遇的對話。我也才漸漸理解,無論是醫院的政策或醫師的決策,其實還受到很多其它因素影響:當醫院提高薪資結構中醫師費(Proportional physician fee, PPF) 的比例,醫師便有誘因衝高業績以獲取更多收入;當醫院刻意營造競爭的氛圍,同儕壓力下的醫師只好多收病人以守住自己的成績;當醫院以強硬的方式要求醫師達到特定的服務量,甚至蠻橫的規範醫師行醫過程中的行為與決策,身為領薪的受雇勞工,醫師能不妥協照辦嗎?

希波克拉底醫師誓詞,其中有一句「病人的利益,為我首要顧念」。然而在真實世界中,盛行績效主義的醫院管理早已介入醫師的專業自主,病人的利益固然是重要考量,但只有在能顧全盈利時才能成立。於是,供給誘發需求(Supplier-induced demand, SID)[1]的現象開始出現,醫療產業推陳出新各種新療法、新藥、新科技等等醫療商品,醫武競賽進行地如火如荼,醫師也如業務員般推銷地口沫橫飛。

「醫療化」(Medicalization) [2]的洗腦工程亦不遑多讓,媒體、藥商,與其他醫療利益團體結合,將人類生、老、性、死、情緒等等正常的生命過程醫療化,並藉機提供大量的醫療商品。冒充為衛教文章或醫療新知的廣告也逐漸充斥我們的日常生活,醫療機構更藉由名醫、特別門診、減免掛號費、高科技儀器等令人眼花撩亂的噱頭行銷大量的醫療商品。

我們終於明白,民眾的「濫用」只是問題的表面;問題的核心其實潛藏在背後樂觀其成、推波助瀾的營利體系。我們也終於明白,當年「轉診制度」推行時為何會被某財團醫療集團抗議,夥同其他醫學中心聯合抵制,甚至在醫院的大廳長廊上張貼「不經轉診直接來,省錢又方便」的宣傳看板。許多像是「家庭醫師」、「醫療分級」、「全人醫療」等快變陳腔濫調的改革工程多年來都是雷聲大、雨點小,背後也隱藏著相同的原因。今年二月由衛福部舉行的全國藥品政策會議,更有醫界人士在會議中建議「完全取消慢性病連續處方箋」[3],令人匪夷所思。

究竟是該數落政府部門的疏懶怠惰?還是譴責財團惡勢力的百般阻撓?亦或是我們醫界終該好好檢討,過去總是一味地把健保財政問題推給民眾的貪小便宜、愚昧無知,而從未正視這樣一個事實:我們現有的營利醫療體系對於醫療需求近乎盲目的成長,根本是「有意識地」在默許著、姑息著,甚至是支持著、鼓勵著?

(黃致翰醫師製圖)

(黃致翰醫師製圖)

健保政策的逆襲

為了健全財政、杜絕浪費,全民健保也不是坐以待斃,這麼多年來確實也做過許多改革與嘗試。

號稱是「醫界緊箍咒」的「總額制度」可以說是最強而有力的武器,多年來也確實發揮效果控制醫療費用成長在一定的範圍之內。然而在不是你死就是我活的競爭市場中,各家醫院莫不卯足了全力搶食健保大餅;最後服務量的成長率不幸高於預算,點值被稀釋了、營收被打折了,這才恍然大悟似地開始同仇敵愾起健保的暴虐,毫無自覺敵我早已陷入惡性競爭的「囚犯困境」[4]。從源頭關起水龍頭的總額制度不但沒能實質地從「供給面」減少醫療支出,反而讓帳面上的金額低估了醫療體系潛藏的問題。

理論上能以價制量的「部分負擔」則意圖從「需求面」減少醫療支出。但誠如2014年9月發表的《二代健保總檢討報告》所指出:「部分負擔制度,改革不易,門診以定額收取,且未逐年隨醫療費用增加而調整,平均部分負擔率僅 8%,與法定比率差距越來越大;藥品雖另收取部分負擔,但其他診療費(如檢驗、檢查、治療、手術)並未比照;重大傷病免部分負擔制度,是部分無效醫療增加的原因之一,亦造成不同疾病病人間負擔之不公平。」這段文字雖然道出了改革所面臨的重重阻礙,卻沒有提及背後隱藏的政治現實:哪有執政團隊會在自己任內提出可能威脅選民荷包、降低民眾就醫意願而斷醫院財路,這種拿自己選票開玩笑的「自殺政策」呢?

要能同理醫界對健保的敵意,就不得不提令醫師恨之入骨的「核刪制度」:原來健保買單可不是照單全收,一旦事後審查挑出不符常規及醫療需求的診療項目,不但不認帳,還要依抽樣比例回推,將費用放大數倍作為懲罰/平衡。起初有些醫師先是嚷嚷自己被不具醫學專業的健保局所「迫害」,但在明瞭原來核刪審查委員全數來自醫師自薦、醫師公會、各科別醫學會,與各醫院協會所推舉的代表醫師後,便霎時啞口無言。姑且不論醫療本質的主觀性和不確定性、審查報告不具名的黑箱疑慮、事後審查淪為事後諸葛等種種爭議;核刪制度從本質上就是公權力對醫師「專業權威」直接的質疑與挑戰,怎會不令醫師惱羞成怒?固然核刪制度對於嚇阻醫療浪費有其實質功效,但也無形中導致醫師在開立診斷或治療時趨於保守,損及患者權益;甚至有少數醫師在病歷中捏造令審查委員滿意的內容,讓過度倚賴文書審查的核刪制度防不勝防。

最後要談的是於2010年開始導入、於2014年七月擴大實施的DRGs「診斷關聯群」 (Diagnosis Related Groups, DRGs):將醫師診斷為同類疾病、採取類似治療的疾病分在同一組,再依病人的年齡、性別、有無合併症或併發症等再細分組,依此給付住院費用。不同於以往「實支實付」(Fee for service, FFS)是在治療過程結束後才「回溯性」地核實申報,DRGs的核心精神是在治療過程開始前就依據診斷分組和病人特性「前瞻性」地決定當次住院的給付金額;這樣的設計鼓勵醫師在病人住院期間用最少的資源達到治療的目的,省下來的就是利潤。乍看之下,DRGs是最有潛力在營立體系的框架下達到抑制醫療費用的目的,因為它確實站在營利的立場提供了節省的誘因。

然而,DRGs可能伴隨的隱憂卻令人毛骨悚然。精明的醫院算出現行給付制度下哪些病人最有利可圖,老、弱、殘成為燙手山芋,治療成功率低、併發症風險高的疾病也被列為拒絕往來戶,部分病人成為不折不扣的「醫療人球」。除了造成就醫權利不平等之外,一旦住院治療過程中多了節省開銷的誘因,各種扭曲荒謬的現象紛紛出籠:有的醫院要求一種疾病要分次治療(例如:三條血管堵塞分三次住院做三次心導管、雙側疝氣分兩次住院做兩次手術),不僅醫生麻煩、病人多痛,更是醫療資源的浪費。有的醫師堅持一次住院只處理一個問題,盡可能減少與當次診斷無關的檢查與處置以免節外生枝,而被切割的片段而瑣碎的醫療不但缺乏效率,甚至導致病情的延誤和誤判。更有的醫院厲行cost down,老舊儀器遲不更替、無菌醫材重覆消毒使用,甚至要病人提早出院,無所不用其極的降低成本以極大化DRGs可帶來的利潤。總而言之,DRGs上路後不但催生了許多醫療浪費的新模式,甚至戕害了民眾的平等就醫權和醫療品質。

(財訊雙週刊 第471期)

(財訊雙週刊 第471期)

揪出元兇

所以健保財務問題的罪魁禍首究竟是誰?是「總額制度」的不負責任、「部分負擔」的成效不彰、「核刪制度」的爭議未解,還是「DRGs」的配套不周?都是,也都不是。沒有一個政策是完美無瑕的,每一個政策都須要不斷地被檢討和修正;而我們要問的是有沒有什麼潛在的原因,專門在每個政策中鑽漏洞、搞破壞,讓所有改革終告失敗?

如果有這種東西存在的話,那肯定是一個服膺資本主義邏輯的營利醫療體系。所謂「上有政策、下有對策」,每當新的政策被推出,營利掛帥的醫院管理部門立即洞察如何在新的遊戲規則下獲取最大的利潤,遂產生新的應對及行為模式。雖然有時候確實能在政策的引導下有益於健保財政,但如同前述的許多現象,更多時候卻是製造出更多亟需解決的弊病。當這些弊病累積惡化到一定的規模,政策的檢討與修正才開始起步;而當舊的問題被圍堵,新的漏洞又立刻被「研發」出來。在無限的追趕循環中,健保政策「改革」的腳步永遠跟不上醫院經營管理「創新」的速度,始終在後知後覺中收拾殘局。

於是我們終於看清楚了台灣醫療體系最大的矛盾。分析一個國家的醫療體系可以區分為兩個層面:其一是財源的籌措方式(finance),其二是醫療的提供系統(delivery system)。全民健保是國家力量介入財源的籌措方式,以維護醫療的公共性為核心精神;然而在這幾十年來的政策引導下,台灣的醫療提供系統卻已轉變成以私人經營的法人醫院為主,資金的投入以營利為目的,其本質卻是破壞公共性的。而這個本質上的矛盾,對於醫療經營管理者而言卻是如魚得水:全民健保從全體國民匯集了龐大的保費,為他們提供了穩定的財源;全民健保在掃除了民眾就醫的經濟障礙後,更為他們提供了穩定的客源。於是下場一點都不難預見:服膺「社會主義」的全民健保根本養不起「資本主義」的醫療提供系統,有限資源被貪婪地瘋狂搶食後,留下的是永遠無解的財政危機。

事實上「資本主義」襲捲醫療產業,並非只發生在台灣。然而當同樣的挑戰發生在其他國家,卻可見豐沛的公民力量,或指責政府的自由放任,或要求具體的法規管制,或甚至從根本去質疑醫療營利化的謬誤。反觀台灣呢?醫界除了怪罪民眾的無知貪婪之外,雖也對每個個別的政策提出獨到的見解,卻鮮有對營立體系本身提出批判。而民眾在健康政策的思考、討論、公共參與,則普遍是缺席的。

最後,筆者衷心地希望有更多的人不再只關心自己生病的身體,還願意關心台灣生病的醫療體系。誠然,健康的完善絕非從每次片段的就醫行為中便能達到,唯有體系的健全,政治、經濟、文化、法律等各個層面的相輔相成,才能成就一個真正友善於健康的社會。要達成這個目標,光是手中握有一張健保卡是不夠的;它需要的是全民的關注與參與。

[1] 供給誘導需求(SID)發生於供應商與消費者間資訊的不對等,供應商利用優於消費者的資訊,去促使消費者需求更多的產品和服務,結果將會造成社會福利的損失。同理,在醫療服務市場資訊不對等的狀況下,醫師誘發需求(PID)是指醫師作為病患的代理人,是否會將病患的利益列為次要,而以自身的利益為優先考量,提供病患過多的醫療服務行為,如不必要的手術、增加後續的看診、過多的給藥等,結果導致醫療保健支出成長。(Wikipedia〈醫師誘發需求〉)

[2] 藉由醫療商品的買賣而累積資本的資本主義社會現象,在《發明疾病的人》(尤格.布雷希,2004)這本書中分析得十分透徹而有系統;作者布雷希指出,現代醫學與商業的複雜糾結,使得「醫學已進步到不再有人健康了」...... 在台灣已經有不少學者研究分析醫療化的議題,指出下面這些問題被醫療化:更年期健康、婦女生產、男性健康、肥胖,及睡眠問題 ...... 衛生機構推出來的計畫也常反映其將公共衛生問題醫療化的問題,如,為不孕症推出「人工生殖法」,以高科技的人工生殖技術為重點,把不孕症的問題醫療化,卻不見其為社會大眾分析,造成不孕症的原因及防範之道;為解決男性有勃起性功能障礙的問題,與藥商一起推銷威而鋼,卻未同時教育大眾性功能障礙相關的心理、社會、環境或其他問題以及預防之道。(陳美霞 〈台灣公共衛生體系市場化與醫療化的歷史發展分析〉)

[3] 隨著人口老化,慢性病患的醫療照護與花費成為健保的重要課題。病情穩定者只要憑慢性病處方箋(簡稱慢箋)領藥,就不用每個月費盡千辛萬苦到醫院看診拿藥,並享免掛號費、部分負擔的優惠,甚至可以就近在社區藥局拿藥,避免進出醫院時遭受感染。但醫改會召開記者會公佈分析結果發現,本應配合政府政策的 84 家公立醫院,居然高達 73 家推動『漫』不經心,讓病家每年為了拿藥而需多看 78 萬次門診,多付了四億四千萬元的掛號費與部分負擔。此外,光是三總等六家開立率不及格的大型醫學中心,就讓慢性病患荷包一年要多花一億九千多萬。 (台灣醫療改革基金會〈慢性病處方箋開立比率不及格,讓慢性病患每年荷包失血五億元〉)

[4] 囚徒困境(Prisoner's Dilemma)是博弈論的非零和博弈中具代表性的

例子,反映個人最佳選擇並非團體最佳選擇。或者說在一個群體中,個人做出理性選擇卻往往導致集體的非理性。(Wikipedia〈囚徒困境〉)

Share the knowledge!