3年前,68歲的董國明走出監獄,他已服完有期徒刑,隨他一同出獄的還有扣在他頭上的“強姦犯”的帽子,這個污點並不會因為刑期結束而消失,他不再是村裡那個受人尊敬的董老師。出獄後董國明就走上了為自己申冤的路,討回清白成了他餘生唯一的目標。

8年前,董國明被控強奸了一名17歲少女阿蘭,但無任何直接物證可以證明董國明強奸了阿蘭,能鎖定董國明的只有阿蘭的指認,然而,阿蘭經鑑定為精神發育遲滯伴發精神障礙,這個根本不具備證人資格的受害人的證言,成了這起強奸案最重要的證據。

總想撩起上衣的老人

2017年2月21日,北京大成(合肥)律師事務所裡來了一位衣衫襤褸的老人,老人進門就跪下了,哭著說他有冤屈,前台趕緊聯繫了所刑事部主任王金勝律師來接待,坐在辦公室裡,老人向王律師講述了自己的遭遇。

老人說,他叫董國明,安徽省亳州市利辛縣胡集鎮王荒村董莊人,曾是一名有編制的教師,2012年因強姦罪一審被判有期徒刑5年,二審維持原判。出獄後他想為自己討回公道,但不知該求助誰,在安徽省檢察院門口,有人讓他來附近的北京大成(合肥)律師事務所問一問,於是他才找到這裡。

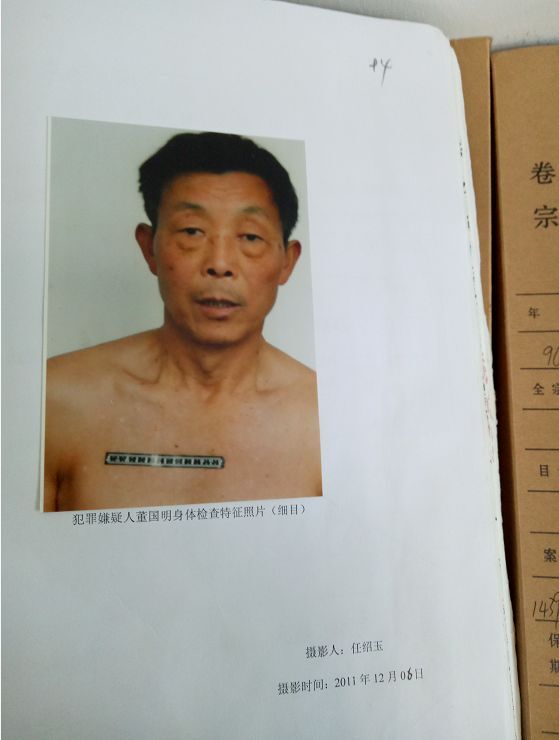

第一次見面,王律師和董國明聊了3個多小時,在尚未閱卷的情況下,王律師對董國明所講的案情一直保持著理性的懷疑,但董國明的一個舉動令他印象深刻,“他一上來就要撩起上衣給我看,我當時還不明白是怎麼回事,後來閱了卷才明白,因為被強奸的小女孩提到強姦她的人胸口有黑痣,董國明撩上衣就是想告訴我們,他胸前沒有痣,他在法庭上也想撩上衣自證清白,可是法官一直沒允許。”王律師說。

第一次見面,董國明給王律師的印像是像一個乞丐,“穿著很髒的棉襖,走路不利索,拄著一根棍,肩上搭著包,手裡還提著一兜子藥,他做過肺癌切除手術,又得了腦梗,口齒也不清楚,每天都得吃藥。”董國明告訴王律師,他從家到合肥一路是要著吃的,工作丟了,看病花銷大,他的日子很難。

王律師對董國明動了些惻隱之心,他答應幫董國明看看他的案子,在閱完該案的所有捲後,他決定無償幫助董國明申訴,“這個案子問題很大,在我遇到過的案子裡算比較離奇的了,從證據來看,董國明很有可能是冤枉的。”

受害人一家講述案發過程

董國明家和阿蘭家沾親,阿蘭的爺爺是董國明夫妻的介紹人,阿蘭的爺爺家距離董國明家僅二三十米,阿蘭家和董國明兒子家相鄰,共用山牆。多年來兩家關係一直不錯,案發前幾年,阿蘭的爺爺家蓋新房佔了董國明家的地,兩家之間有了些矛盾,但也談不上有什麼深仇大恨。

按照阿蘭對警方所說,2011年11月初,她大爹(指董國明)在廂房窗戶那跟她說,第二天晚上6點多,他要去她家,她問大爹有什麼事,大爹說要和她發生關係。第二天晚上,董國明果然在晚6點多翻窗進入,在她的臥室、她母親的臥室以及她哥哥的臥室先後和她發生了三次關係,其中第三次發生關係時,她先被董國明抱到了位於二樓的哥哥的臥室,在發生關係前還看了黃色錄像。董國明待到轉天早上天快亮才走,並威脅她不得把這些事告訴家長,否則就勒死她。

阿蘭的姑姑告訴警方,她在事發後十來天回娘家時聽到侄女說大爹給她看了黃色影碟,她問阿蘭是否被強奸了,阿蘭聽不懂強姦這個詞,她換了更通俗的詞詢問,阿蘭肯定地回答是董國明強奸了她。

阿蘭的爺爺奶奶告訴警方,得知阿蘭被強姦後,阿蘭的姑姑給當時在外地的阿蘭的爸爸打電話告知情況,這通電話被董國明聽到,於是他主動上門,不僅下跪、扇自己耳光道歉,還願意拿出2萬元來做賠償,希望阿蘭一家不要將事情張揚出去。阿蘭一家不同意僅以2萬元了結此事,後又有同村村民及村幹部出面幫助兩家協商,均未談妥,於是阿蘭家人選擇報警。

另一個版本的講述:遮家醜的替罪羊?

與阿蘭一家人講述的案發過程相比,董國明向記者講述的是另一個完全不同的版本。經檢查,阿蘭的處女膜確實有陳舊性撕裂傷。董國明說,他其實是做了阿蘭家家醜的替罪羊。

董國明說,他之所以會去阿蘭家,是因為阿蘭的哥哥剛結婚,新買了一張大床,董國明的女兒也想買張大床,便讓董國明去量量阿蘭哥哥婚床的尺寸。董國明回憶自己是早上9點多到的阿蘭家,他問阿蘭:“你媽呢?”阿蘭答:“都出去了。”他又問:“你哥的床放哪了?”阿蘭答: “在二樓哩。”董國明上樓量床,剛量完長度,還沒量寬度,阿蘭就跟了上來。“她趴在床上,用土話對我說想和我發生關係。”董國明說,阿蘭的原話他想學,努力了幾次後羞臊得用手直打自己的嘴巴,表示他還是說不出口。

聽到阿蘭的話,董國明以為自己耳朵出了毛病,他再次問阿蘭說的什麼,阿蘭將要求又重複了一遍,說完還捂著臉做出了害羞的表情,這一次董國明確定自己沒聽錯。接下來,阿蘭說出了更讓董國明震驚的話,阿蘭提到了自己的一位關係很近的男性長輩,說董國明說話和那位長輩一樣,還說那位長輩掙了她30塊錢,她還沒去找他要。董國明沒再問“30塊錢”是什麼意思,迅速離開了阿蘭家。

十幾天後,董國明仍然不能將那天的事放下,他覺得兩家沾點親,發生這樣的事他不該坐視不管,應該讓阿蘭的家人知情,管管她,於是他再次來到阿蘭家,當日阿蘭父母不在家,阿蘭的爺爺奶奶在家,“我對她爺爺奶奶說,阿蘭不知和誰多次發生了關係,像吸毒一樣上癮了,還要求和我發生關係,你們把她叫來問問就知道了。阿蘭被叫來後,我讓她奶奶問她誰掙了她30塊錢沒給,阿蘭又說了那個長輩的名字,我又讓她奶奶問她弄啥掙了30塊錢,她就不講了,嫌孬,她奶奶這時就開始哭了,一邊哭一邊喊'我的娘啊,我的媽呀,她爸媽回來得把她勒死了',結果這時候她爺爺突然說'別人強奸了別人沒來講你來講,就是你強奸了推到別人頭上'。”

董國明說,他萬萬沒想到阿蘭爺爺會這麼說,當場一邊打自己的嘴一邊說“對不起”,而後離開。“我道歉是因為我覺得不該把人家的家醜揚出來,我也不該說阿蘭像吸毒上癮了一樣。”董國明說。

從2萬私了到一分不給

董國明承認他曾答應給阿蘭2萬元私了,但他表示這個方案不是他提出的。“阿蘭家人託了別人來找我,人家說這事倆人做倆人知,我渾身是嘴說不清,我拿出2萬,他能幫我把這事處理好。我當時條件還行,一個月退休金兩千多,拿2萬沒啥問題,我也怕給我嚷嚷出去說不清,所以就同意了。”董國明說。

但阿蘭家沒同意這個價碼,他們要求董國明賠償15萬,“他們家人說,家裡的沙發、條椅、三張床等傢具都糟蹋了,都要換新的,中間人又來找我,說要給15萬,還說阿蘭家有證據,說有發生關係後擦拭的衛生紙,還說女孩懷孕了,我一聽覺得這是好事,有證據能證明我的清白了,我就改主意了,決定不給錢了。轉天村長來找我,說不給十五六萬,給五六萬也行啊,我說村長你不了解,別說五六萬了,五六塊我也不給,有證據了我就不會給錢了,說完我連煙都沒給他吸就讓他走了。”董國明說。

記者聯繫上了當年作為中間人調解的村民董某,董某證實,他是受阿蘭家人之託去找董國明談的,阿蘭家人確實提出過要十幾萬的要求。

一、二審判決書均記載,董某證言提到董國明事後也找過他,稱“他說想阿蘭的好事但沒有得逞,願意拿出2萬元調解”,但接受記者採訪時,董某表示,董國明沒有主動找過他,也沒有說過那些話。

自稱險被刑警騙供為尋清白努力活著

董國明回憶,村長找他無果後3天,他正在醫院時接到了妻子的電話,妻子通知他去一趟派出所,到了派出所他就被帶上了車,車一路開到利辛縣刑警隊。“去了以後警察問我,董國明,你知不知道你為啥來,我說我知道,阿蘭他們家想敲詐我,警察問我你和阿蘭發生了幾次關係,我說一次都沒發生,警察說現在有衛生紙的物證了,等鑑定結果出來我看你咋狡辯,我說如果鑑定出來是我,馬上就槍斃我。在裡面我每次都這麼回答,只要鑑定出來是我,就立即槍斃我!”說到這裡,董國明情緒激動起來。

董國明告訴記者,他在刑警隊時還差點被騙供,“審我時警察掏出2萬元錢,說這是我家人給他的,讓他幫我調解,警察問我,不是你幹的我拿啥調解,我說你把錢扔溝裡我都不管!警察氣得說,扔溝裡我治你個破壞人民幣罪!”

為這2萬塊錢,董國明心裡一直彆扭,覺得家裡人是幫倒忙,直到他出獄後才知道,家裡人根本沒給警察送過2萬塊錢,也沒有委託警察幫著調解。

2012年7月17日,董國明被利辛縣人民法院以強姦罪判處有期徒刑5年,駁回阿蘭要求董國明賠償精神損失費10萬元的附帶民事訴訟請求,董國明不服判決,提起上訴。2012年10月8日,亳州市中級人民法院以事實不清,證據不足為由發回重審。2013年1月17日,利辛縣人民法院再次以強姦罪判處董國明有期徒刑5年。董國明再次提起上訴,2013年5月6日,亳州市中級人民法院下達裁定,原判認定事實清楚、證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,故駁回上訴,維持原判。

董國明被捕時,術後化療期還沒結束,在看守所裡,他曾被警察押著去醫院進行化療,進入監獄後不久,他又突發腦梗,落下了口齒不清、肢體不靈活的毛病,每一天對他來說都是艱難的,但他始終咬牙堅持,“每天在獄中醒來我都想,我很幸運,我還沒死,我一直想,我得活著出去,活著出去才能為自己找回清白。”

被隱藏的檢驗報告“未檢見人精斑”

強奸案最重要的證據應該是精斑,而且應該是從受害者的身體裡提取的,本案沒有從受害者的身體裡提取到精液,但是依據阿蘭的講述,警方確實在阿蘭家床下找到了一團衛生紙,阿蘭說,衛生紙是董國明強姦她後擦拭用的,警方對衛生紙進行了檢驗,但實際檢驗結果出乎所有人意料,檢驗結論為“從現場提取的衛生紙上未檢見人精斑”,警方同時在現場提取了兩根毛髮,檢驗結論也是“提取的毛髮未檢出人基因型”。

“法院第一次發回重審時,補充偵查提綱裡提到了這兩份物證的檢驗報告,要求公安機關說明未提交檢驗報告的原因,後來公安機關提交了,但是庭審筆錄顯示,沒有對這份證據的質證環節,這可以理解為這份證據被隱瞞了。”王律師說。

除了這份檢驗報告,還有其他證據也被隱瞞了。

阿蘭說,董國明拍過窗戶,還從二樓窗戶翻進翻出,但公安機關專門出具了情況說明:對窗戶及窗戶下方的牆面進行勘查,既沒有從那扇窗戶上提取到指紋,也沒有從窗戶及牆面上提取到鞋印。阿蘭說,董國明給她看了黃色錄像,提到黃色錄像裡有色情鏡頭以及打球的情節,公安機關確實在董國明家找到了一張黃色光盤,但那張光盤中沒有打球的情節,公安機關為此也出了個情況說明。至於那張光盤的來歷,董國明說,他兒子在北京收廢品,他的孫子暑假去北京背回來了一書包舊光盤,有動畫片還有戲曲等其他的,那張光盤也在其中,光盤都堆在屋子裡,他並不知道具體是什麼內容。

以上這些對董國明有利的證據在庭審中也都沒有質證,在判決書中隻字未提。“證據是不能隱瞞的,能夠證明被告有罪和無罪的證據都應該提供。”王律師說。

一個癌症病人的犯罪能力

除了證據層面的問題,王金勝律師認為,阿蘭講述的案發過程也不像是董國明能夠完成的。

病歷顯示,董國明2009年12月10日在蚌埠醫學院附屬醫院做了右下肺葉根治性切除術,他的前胸至今還能看到刀口的傷疤。“是個大手術,身上開了很大的口子。”董國明說。

案發時董國明已手術近2年,但化療期仍未結束。“一個六十多歲的老人,癌症手術後又在化療期,他有沒有能力完成阿蘭講的犯罪經過,尤其是抱阿蘭上樓這種動作,阿蘭並不是一個身形消瘦的姑娘,個子不高有點胖,體重應該是超過100斤的。公安勘驗筆錄顯示,董國明翻進阿蘭家的窗戶距離地面1.85米,以他至多1.7米的身高,又穿著厚厚的棉衣,他能不能爬上這個窗戶,能不能抱起100多斤重的物體,這些完全都可以通過偵查實驗進行確定。”王律師說。

公安為阿蘭做了精神司法鑑定,鑑定報告記錄,阿蘭不能分辨常見顏色,知道20加30等於50,但不知道10減7等於多少,IQ小於65,鑑定結果為阿蘭“精神發育遲滯伴發精神障礙”,又因其被侵害時既不反抗也不呼喊,講述被侵害過程時無任何相應內心體驗,故鑑定為“無性自我防衛能力”。“這樣的一個人,按照刑事訴訟法的規定是不能作為證人的,所以阿蘭的證言應該全部排除掉,但是阿蘭的證言都排除掉以後,就沒有證據能夠證明董國明侵害過阿蘭了。判決書一方面認定阿蘭為精神發育遲滯伴發精神障礙,不能正確表達自己的意志,一方面又將她的證言作為給董國明定罪的重要證據。”王律師說。

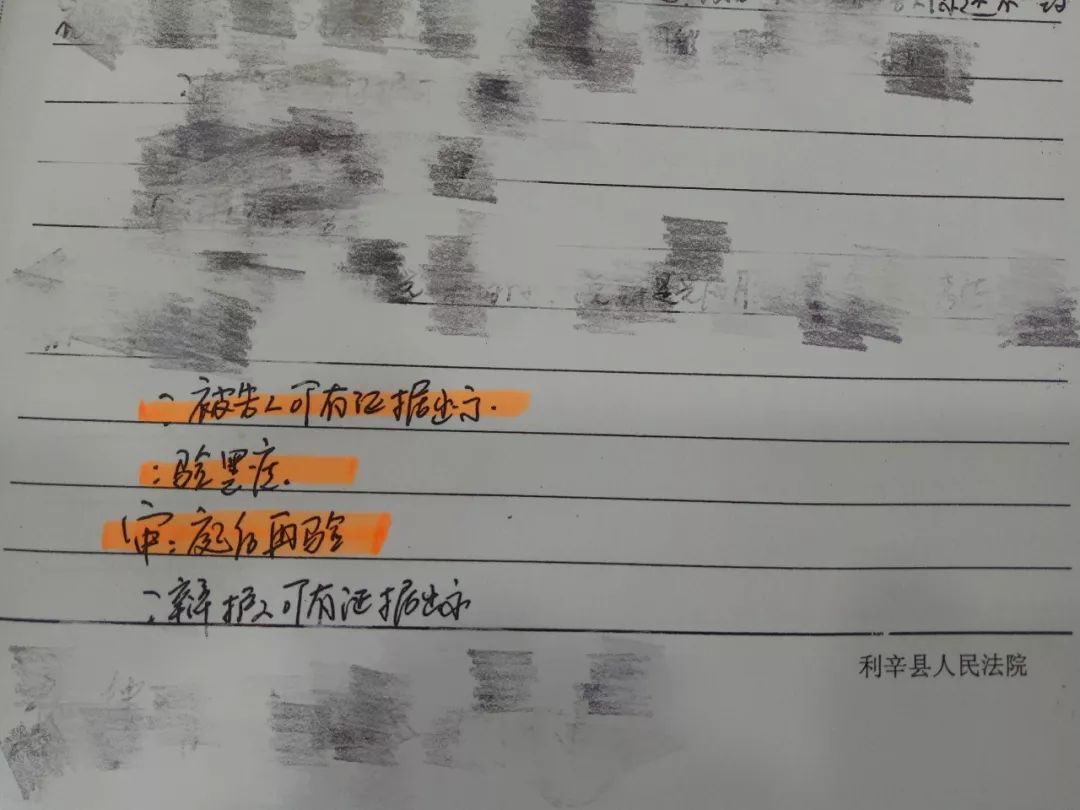

此外,精神司法鑑定報告中明確記載“公安幹警對被鑑定人進行詢問時發現其不能正常進行言語交流”,但在指控董國明的筆錄中,阿蘭的回答卻顯得條理十分清晰,“屋子裡什麼東西擺在什麼方位,這樣傢具在那樣傢具的什麼方位,講得清清楚楚,那份詢問筆錄是阿蘭在母親的陪伴下做的,我們懷疑警察的問題並不是阿蘭親口回答的。”王律師說,“最後就是董國明胸前的那顆痣了,庭審中公訴人說,按照照片,董國明胸前有顆黑痣,幾次開庭董國明想當庭撩衣服要求驗證,但法官都不讓,說庭後再驗。這個行為讓人比較費解,本人就站在那,怎麼也比照片直觀吧,又不費事,為什麼不當庭檢驗一下呢。”

(庭審筆錄)

阿蘭家人至今認定“就是他”

7月3日,記者聯繫上了阿蘭的姑姑,當年她是第一個知道阿蘭被強奸的人。談起董國明喊冤,阿蘭的姑姑冷笑一聲:“哼,就是他!”

阿蘭的姑姑告訴記者,當年阿蘭的父母在外地,阿蘭會去爺爺奶奶家吃飯,但晚上自己回家看電視,所以董國明完全有可能在阿蘭家裡待一夜,他們當年之所以報警,完全是被董國明不承認的態度激怒的,“我們當時沒想鬧這麼大,就想他把家裡的傢具什麼的都換了就算了,結果他就是不承認,我們氣也是氣這個。”

記者問她為何那麼肯定董國明不是冤枉的,阿蘭的姑姑回答:“孩子沒講別人,就講是他啊。”

按照阿蘭家人的說法,董國明主動上門道歉是因為聽到了阿蘭姑姑在家中打電話通知阿蘭的父母孩子出事了,記者多次詢問阿蘭的姑姑是如何知道董國明是因為這個原因主動上門的,但阿蘭的姑姑始終沒有回答這一問題。

結束了與阿蘭姑姑的通話後,記者又撥打了阿蘭爺爺、奶奶和媽媽的電話,爺爺的電話很快掛斷,奶奶的電話無人接聽,媽媽的電話已是空號,記者又再次撥打阿蘭姑姑的電話,也變成無人接聽。阿蘭的爸爸幾年前因意外去世,阿蘭目前已嫁人。

村民董某告訴記者,董國明在村裡一貫的口碑還是不錯的。董國明告訴記者,出事前,村裡的紅白事都會請他去操持,人人都尊他一聲“董老師”,現在沒人請他了,還肯和他說話的人都直呼他的名字。

“董國明的身體越來越差了,他比2年前更瘦了,走路更加不靈活。每次去村裡找他,董國明都提前兩個小時就在路邊等著,有一次董國明告訴他,他每次都是跪著接我的電話,因為他覺得有了律師的幫助,案子就有指望了。”說起這些時,王律師的心情很複雜,“他今年71歲了,我有時會有些擔心。”

2018年11月,安徽省高級人民法院駁回了董國明要求法庭宣判其無罪的申訴請求。

2019年3月,王律師向最高人民法院遞交了申訴狀。

採訪的最後,記者為董國明錄製了一段小視頻,對著鏡頭,董國明用含糊不清的口齒說出“我什麼都不要,只要清白”後,他的老伴忽然背過身去,悄悄地用手擦乾眼淚。

(文中部分人物為化名)

以下內容由今日頭條提供