原本我們人體什麼部位要長出什麼器官都是寫入基因內的,正常情況下,它們就照本輸出就好。可是,當我們身體某部位長期受到刺激,可能就會長出小肉疙瘩來。

我們在醫療界稱之為:息肉。

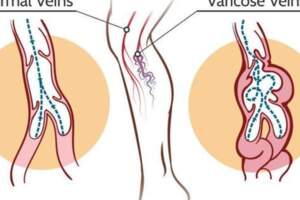

息肉有機械性摩擦導致的,也有慢性炎症刺激長出的。本身它們也成不了大氣候,所以不疼不癢,人們都不當回事。

但並不是所有的息肉都是善茬。有些長在特定部位的息肉,醫學上稱之為癌前病變,例如腸息肉。

警惕腸息肉

在眾多消化道腫瘤中,腸癌的病發率一直都居高不下,而且早期腸癌癥狀較為輕微,部分患者甚至是沒有任何異常,所以在早期發現存在一定難度。

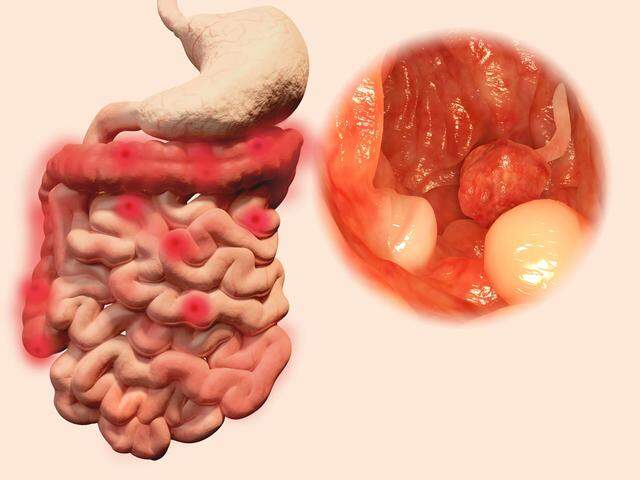

但從健康的腸道發展至癌變,卻需要相當漫長的時間,這中間還有一個過渡,也就是癌前病變,那就是臨床上公認的:腸息肉!

當然,並不是所有的息肉都會癌變,也不是所有的腸癌都是由腸息肉轉化而來的,比如炎性息肉、淋巴性息肉等,癌變率相對較低。

但可以說是大部分都是。

根據數據研究表明,有將近95%的結直腸癌,都是由息肉轉變而來的,這一過程約需要5~10年,甚至是更長的時間。

什麼樣的腸息肉需要我們高度警惕呢?

以下2種息肉越早手術越好:

一、腺瘤性息肉

腺瘤性息肉主要分為三個種類。

第一種就是常見的管狀腺瘤!

在病發後多表現為圓形、橢圓形的狀態,且其表面光滑存在分頁,大小形狀也不相同,不過大部分管狀腺瘤直徑都在1釐米以下,有將近80%存在的。

根據臨床研究發現,這種息肉的癌變率約是在1%~5%左右。

第二種則是絨毛狀腺瘤。

這種腺瘤比第一種較為少見,臨床上大部分患者早期都是單發性息肉,且息肉的體積相對較大,直徑多超過了1釐米,有將近10%~20%存在蒂。

對比管狀腺瘤來說,這種息肉的癌變率較高,10年內的癌變幾率在30%~70%左右。

第三種則是混合型腺瘤。

也就是說這種腺瘤同時具有以上兩種結構,而其癌變的幾率也介於二者之間。

二、遺傳性息肉

家族性息肉在臨床上並不少見,其歸屬於腺瘤性息肉綜合征,是常染色體顯性遺傳疾病!患者的全結腸以及直腸內都可出現多發性的腺瘤,多時以腺瘤有蒂為主,而乳頭狀的則較為少見。

這種家族性息肉的癌變率較高,在20歲左右就可能病發,嚴重情況下患者的腸道黏膜上甚至會同時存在上百個腺瘤性息肉。

有大量的研究表明,如果家族中一人出現了結直腸癌,其直系親屬患癌的幾率,是正常人的2-3倍之多,而這恰恰就和遺傳性的息肉有關。

如果存在家族腺瘤性息肉,但卻沒有進行科學治療,10-20年的癌變率幾乎能達到100%!

提高腸鏡篩查率

雖然現在人們健康意識增強,除了平時注意養生外,還有些人會定期體檢。

但關於腸道健康篩查,總有些人可以規避「腸鏡」。

當然,這主要是腸鏡給人帶來的痛苦感和羞愧感。

可是你不知的是,就中國目前而言,我國結腸癌的診斷率還不到10%。這就為腸癌在諸多癌症中死亡率排名第2奠定了基礎。

「腸鏡」作為篩查腸癌最佳方式,不僅不該規避,甚至應該被提倡。

況且腸鏡還有一個極大優勢,就是一次腸鏡檢查無異常,可以5-10年再次複查,因為息肉惡變的時間需要5-10年。

這對於普通大眾來說,無疑省了不少精力。

然而對於大便異常、家族性腸癌、高發癌變息肉等人來說更應該定期做好腸鏡篩查。