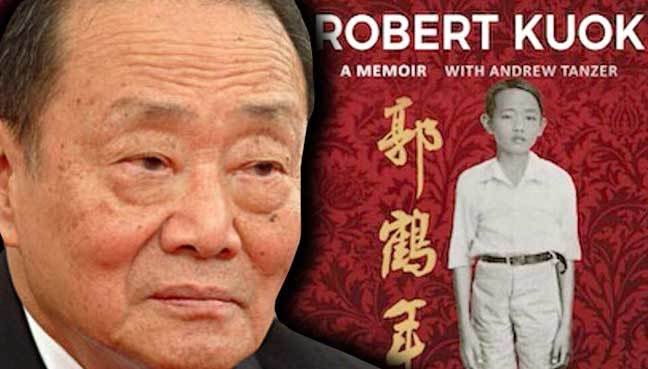

【郭鶴年回憶錄】

(吉隆坡26日訊)對馬來西亞落實的土著扶弱政策深感失望的同時,馬來西亞首富郭鶴年在分別於香港及新加坡的自傳中,也直指前首相敦胡先翁無力把國家拉向正軌,以致見證了一列火車開往“錯誤方向”。

他坦言,他當時與胡先翁的對談,是他唯一一次嘗試干預馬來西亞歷史的走向,但卻以“失望告終”。

94歲的郭鶴年在香港《南華早報》轉載的自傳中說,他曾在胡先翁出任第三任首相前,勸告對方應該無視種族、膚色與信仰,並採用最全能的馬來西亞人才。

當時,第二任首相敦拉薩因血癌末期在倫敦接受治療,而時任代首相兼財政部長的胡先翁,數個月後接任成為國家第一把交椅。

郭鶴年父親與胡先翁父親敦翁惹化於上世紀30年代就是朋友,而郭鶴年和胡先翁更曾是同學,包括1932年同在新山的學校,以及1935年1939年又在英語書院(English College)再次同班。

他說,他當時告訴胡先翁,在成為國家領導後,將會有3名孩子,依序為巫裔、華裔和印裔,而當時的情況是長子獲得偏愛。

“如此一來,長子最終會被寵壞。長子長大後,可能就會每晚都留戀夜總會,因為他知道父親溺愛他。”

“受歧視的次子和三子將會很堅強的成長,每一年都更為剛強,就好像鐵一般,最終將會更加成功。反觀長子,則會更失敗。”

在用人方面,郭鶴年也建議胡先翁要用最好的馬來西亞人才,他們應擁有良好品德、有能力及努力上進的人,不管是什麼種族或膚色。

他說,胡先翁在他發言時一直保持沉默,完全沒打斷他的說話,而在聽了他的勸告後,胡先翁先是靜默一會兒,跟著表示不能這樣做,因為馬來人已無法接受這種改變。

他回憶說,胡先翁當時說“不能,羅拔(郭鶴年的英文名)。我不能夠這麼做,馬來人現在的想法,並不能夠接受這些。”

“他清楚告訴我,這將會是馬來人在統治。我很失望,但我已不能做什麼,我想他明白我要傳達的訊息,但他深知這個進程已相去甚遠。

“我見證一台火車開往錯誤方向。胡先翁執政時代,他在逆流前行路上只是局部成功。”

“我感覺很失望,但我也無法再做什麼了,胡先翁是個有高度誠信的老實人,與他會面前,我衡量了他性格上的優勢、機智與技能,我們曾經同班,由一樣的老師教導,我知道在我的一生中,胡先翁會是與我關係最密切的馬來西亞首相。”

無論如何,他說,由於國家這列火車已走錯方向,胡先翁並不夠強大將這台列車拉回正軌。

他說,當時正好是齋戒月,胡先翁因此歡迎他在午餐時間見他,因為所有人都不會在辦公室內,他們可以暢聊。

他憶述,胡先翁當時耐心聆聽他的話,由於兩個人坐在非常安靜的房間內,彼此間距離約只有2米,所以胡先翁清楚聽到他說的一字一句以及語氣上的細微差別。

他說,他當時提出了一個問題,即管理公共與私人領域的領袖是否有既定的種族比例,如每10人就必須要有5至6名馬來人,3名華人或1至2名印度人?

“一定要是這樣嗎?我的理性思維告訴我這並不重要,重要的是建立一個強壯、現代化國家的宗旨,因此我們需要有才幹,領導能力強的領袖。”

郭鶴年說,不論男或女,廉正,清廉、正直及誠實得一點貪污行為及醜聞都沒有,是一名領袖的首要條件。

“人是會誤入歧途的,當這樣的事發生時,他們就必須出局,因此他們必須在獲選的那一天就是最有誠信的人。第二,必須要有能力,他或她必須是有才幹的人,第三個標準是他們必須是勤勞的男性或女性,願意每一天、一星期接一星期、一個月又一個月,一年又一年地長時間工作,這才是能建立起一個國家的唯一方式。”

他說,他告訴胡先翁,假設成為首相,其工作便是時刻把有能力但不在其位,猶如圓孔裡的方形釘子移除,為方形孔尋找方形釘子,圓孔尋找圓形釘子。

郭鶴年認為,唯有努力與以發展國家作為目標,國家才有能力聘請到世界最棒、最聰明,所有宗教、信仰、所有膚色的人才,他們或許是最白皙、黃種人或膚色黯黑的黑人。

“我確定這並不重要,但胡先,外國人決不能坐在駕駛座上,殖民時代的日子過去了,他們曾坐在駕駛座上並將我們的國家駛入雜亂無序的處境。我們馬來西亞人必須一直坐在駕駛座上,外國專才則坐在我們身旁,若他們說我們應該在下個路口轉右,是否要聽取他們的建議還是做其他的事由我們決定,我們操控局勢,但我們需要專業意見。

曾形容為“惡魔” 東姑訪華對共產黨改觀

郭鶴年在自傳中說,中國共產主義者曾被首任首相東姑阿都拉曼形容為“惡魔”,但東姑的態度卻在官訪中國後180度改變,眼中的惡魔也變成好友。

他說,他在與東姑接觸時,發現東姑有一些盲點,包括對共產黨有極度偏見。

他說,當他和東姑變得很熟時,東姑有天對他說,“共產黨,在伊斯蘭就是惡魔!你不能和中國的共產黨員接觸,否則就是和惡魔交涉!”

“我當時回應說:東姑,中國之所以變成共產黨,是因為人民曾經歷打壓與侵犯。”

但郭鶴年的看法顯然無法得到東姑的認同。東姑說,郭鶴年身為馬來西亞華人是非常的幸運;但郭鶴年只是輕聲說了句:“東姑,身為馬來西亞首相,你應該與中國人做朋友。”

沒想到東姑和15名華裔商人多年後受邀官訪中國,之前的負面偏見便一掃而空,宣稱中國之行令他大開眼界,還稱讚中國人“就像你我一樣,都是好人,我們甚至可以談論任何事。”

東姑從此以後也不再稱呼中國共產黨為惡魔。

遷往香港因馬新徵稅太高

郭鶴年說,新加坡及馬來西亞政府過高的稅率,是他於1970年代將其商業基地遷往香港的主要原因。

他說,新加坡及馬來西亞政府當年似乎在比賽看誰能向那些為國家創造財富者徵收最高的稅金。

“兩國都以‘懲罰性稅率’對商家的盈利徵稅,若你賺一元,你只能留住50仙。反觀香港,其稅務環境是利商的,你只需繳付17%的公司稅,因此,每賺一元,你可省下33仙。”

他在自傳中說,原產品是他當年的主要業務,由於是大型貿易商,從事國際白糖貿易業務,每磅白糖起落一美仙,可以帶來巨額盈利或虧損,他因此必須為公司積存現金儲備。

選擇低稅率貿易基地

“新加坡太高的稅率令我無法建立現金儲備,若沒有深厚的儲備金,一旦我們的貿易受挫,我是非常危險的。”在這種情況下,他因此選擇一個低稅率的貿易基地,也較為可靠。

“稅務政策在鼓勵或阻礙貿易之間,扮演重要角色;香港的稅務政策非常直截了當,為何我需要聘請大批律師及會計師來避稅?”

但郭鶴年也表明,他從未失去對新加坡的情感,他以低稅率的香港作為其商業基地,純粹是出於理性考量。

他說,他於1970年代中期經常與新加坡建國總理李光耀會面,“他說要和我聊天,因為我對馬來西亞的情況有良好的認知;他(新加坡)在吉隆坡設有大使館,但他要不同角度(的看法)。”

“我們有過多次的愉悅交談,有時是在用午餐時;可惜的是,當我轉移至香港後,這些非正式的會談就中斷了。”