我爸是霹靂小組成員,媽媽是刑警,可能警察工作壓力大,我常被打:藤條、拳頭、過肩摔…6歲我就離家出走,拿根藤條插個包袱,走在鳳梨田,我爸騎機車在旁邊嘲笑,我走到累,最後還是上車;國二我又搭車到北海岸,看海看到天亮,可是想想,我未成年連打工都不能,只好又回家。

我常懷疑自己不是爸媽親生,小時候看卡通《萬里尋母》,會幻想自己真正的爸媽在哪裡?妹妹出生後大家捧著她,我心想:很好,你們終於有自己的孩子。妹妹哭啊、打破東西,我沒事也被打,所以她還不會說話時我就用橡皮筋偷射她,還會用指甲偷捏她,然後趕快跑開裝沒事,等她哭了,我再假裝去關心。

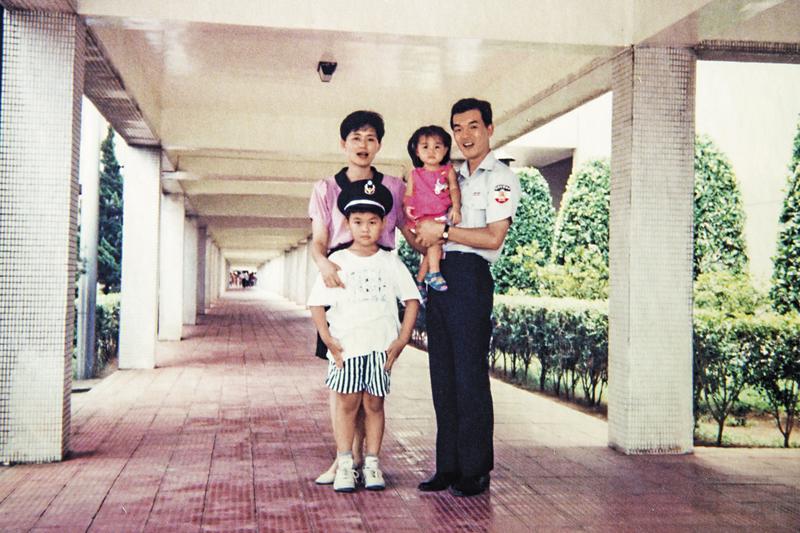

1995年父母在警大(時為中央警官學校)進修,賴東澤(前左1)和妹妹出席畢業典禮。(賴東澤提供) 高中時我常一個人去看電影,不管演什麼我都哭。電影院突然變暗、要開始的時候,只有螢幕是亮的,感覺像搭上飛機,那2個小時變成新的人。我想過去看心理醫生,可是不敢。狀況最不好時,我只有三更半夜才敢出門,一天吃一餐。我甚至想開瓦斯把爸媽毒死,可是這樣要坐牢很多年,划不來。 直到高二,有個老師對我說,如果不開心,就看看能力範圍內能做什麼,我想到只要有鉛筆跟紙,就可以寫東西。我寫在補習班傳單上,一張紙可以寫5千字,寫完再打字,我不寫在本子上,寫在傳單就算被發現也會被以為是垃圾,比較安全。 後來我去當兵,第十天懇親假,沒想到爸媽來看我了。爸爸找我到軍營圍牆旁抽菸,爸爸跟我說:「對不起,我們當年很怕你變壞,所以用了很激烈的管教手段。」他眼眶紅了,我也哭了,為什麼早幾年不講? 我的故事後來變成7萬多字的小說,還得了小小的獎。現在我悶著頭寫劇本,但朋友總記得我,有時會找我幫他油漆什麼的,不知道為什麼,直到現在,每一年都有人找我。