抗癌無路,她喂父親吃狗藥

不知道什麼時候,父親就坐在窗戶邊的椅子上了。早晨的陽光穿過密緻的樓房,鋪灑在他的臉上。

不多久,劉雯起床了,她看見光線中的塵埃浮動,看見樹影游離於父親長滿壽斑的臉。父親似睡非睡,呼吸厚重、平穩。可事實上,癌細胞正在父親身體裡攻城略地,已經是晚期中的晚期了。

這樣的景象讓劉雯有一種想哭的沖動,她不知道,哪一天醒來,自己就沒了爸爸。

這是2019年8月20日的早晨。

放棄工作回家後,劉雯的生活重心成了抗癌,戰場就在父親隨時可能崩潰的身體裡。這天,她沒有猶豫,把狗藥磨成粉,倒入粥裡,攪拌均勻。她輕輕拍了拍父親的身體,示意他吃早餐。

狗藥,學名芬苯達唑,一種動物用的驅蟲藥。眼下,它被許多癌症晚期患者的家屬們奉為“抗癌神藥”。

乍一聽,事情頗為荒誕。但對於劉雯的父親以及更多病友們來說,這幾乎是最後的救命稻草。面對來自學術界和主流輿論潑的冷水,劉雯有一個無力的辯解:“我只是不知道怎麼告別,總需要抓住一點什麼。”

“喬幫主”的啟示

“狗藥真的有效嗎?”

在芬苯達唑交流群裡,探尋者源源不斷地趕來。他們孤軍奮戰,又抱團取暖。

沒有答案,有人回答:“與其問是否有效,不如直接去吃。”

也不乏有人點出那個殘酷的事實:“就這一條路了,還允許你考慮別的嗎?”

每天,這裡匯聚著有關狗藥的海淘經驗、病情反饋。對現代醫療的失望,對生命的難舍,也會混雜其間。

交流者大多是患者家屬,醫學基礎為零,但眼下他們成了患者最後的“醫生”。如何形成最保險的方案,是最緊要的任務,稍有不慎,癌細胞就會吞噬親人的生命。

劉雯說:“這是一場懸崖邊上的戰爭。”

芬苯達唑交流群

7月初,她從知乎上看到了狗藥抗癌的帖子:美國一位老人Joe Tippens,身患小細胞肺癌,腫瘤已經擴散至全身,包括肝髒、胰腺、膀胱、胃、脖子和骨頭等。原本只剩下3個月的生命,最後意外地活了下來。

他自稱是在一位獸醫指引下,吃一種名叫芬苯達唑的動物驅蟲藥,成功擊退了腫瘤。

雖然面臨主流輿論的無數質疑,但Joe Tippens卻成了中國癌患圈的英雄,甚至被奉為“喬幫主”,引領著成千上萬的家屬,走上了獸藥抗癌之路。

Joe Tippens接受采訪

劉雯原本放棄了,是“老喬”燃起了她的希望。她當即去寵物醫院買了一款國產芬苯達唑,沒有臨床意義上的毒副說明,劉雯憑著貧瘠的經驗,給父親買了護肝、治便秘和腹瀉的藥品,又補充了一些保健品。

原本給動物吃的藥,進入人體後,會發生什麼?劉雯想像了一些不可收拾的後果,所以自己先試了兩顆。也許是心理作用,味道說不出的怪異,惡心感整天都縈繞在喉嚨深處。此外,頭很暈,太陽穴轟轟作響。

“除此以外,還算正常。”

第二天,劉雯把狗藥磨到湯裡,給父親喝下。父親滿臉的不情願,嘴唇艱難地努動了一下,說:“我不吃。”

父親是自己執意不肯再接受化療的,靶向藥盲吃時斷時續,復查結果讓人看不到一點希望。住院那段時間,他戴著呼吸機,沒有走路的力氣,大小方便都得女兒照料。“也許他心裡有一種恥辱感。”

回到家裡,他抗拒吃藥,有一次他口中還冒出“安樂死”三個字,劉雯感到驚訝,以為自己聽錯了。劉雯隱約能懂:“他大概是想體面地過完最後一段吧。”

現在,她把狗藥說成“增強免疫力的保健品”,才勉強勸他吃下。

但父親吃了卻開始嘔吐和腹瀉。劉雯開始手忙腳亂地研究“喬幫主”的方案,她加入了促進吸收的魚油,後來又加入益生菌。她先自己試驗一下,一旦效果更好,就給父親換上。

有“戰友”總結了“老喬”的方案。除了狗藥芬苯達唑,還得搭配維生素E、姜黃素和一種含大麻二酚的橄欖油,三者的生產廠商多以抗癌為宣傳點,不過都被學術界潑過冷水。藥突然多了起來,她的任務也艱巨了很多。

網上搜索到的芬苯達唑搭配治療藥品

為了保持跟父親同步的身體感受,她自己也堅持了每天的劑量。在芬苯達唑試藥圈,不少病患家屬都堅持這樣的做法。

必須做出選擇了

父親90年代來的廣東,進了一間灰塵籠罩的模具廠,憑借嫻熟的技藝和農民身上本有的勤勉,他當上了師傅,又很快開了自己的工廠。他們還在佛山一個偏僻的城郊買了套小小的房子。

家境好了起來,但父親依然埋頭苦幹,二十年如一日,只有等工人們吃午飯,他才得空靠在機床旁,慢悠悠地抽兩支軟中華,這是他唯一對自己奢侈的地方。

讀書時代,劉雯跟父親有點話不投機,她也沒有太關心過廠裡的狀況,甚至也不知道父親如何熬過金融危機、產業轉型的。

直到大學畢業的第五年,58歲的父親胸前出現了腫塊,自然,這個沉默的男人也沒有對自己胸痛、喘氣和咳嗽太在意。事實上,此時肺部癌細胞已經聚集成腫瘤。

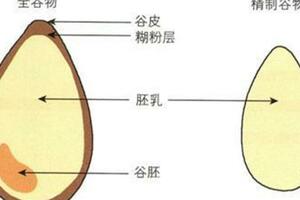

長期的吸煙和車間粉塵,頻繁損傷著他的肺部細胞,細胞以加速地繁殖和分裂來彌補這樣的損傷。根據後來基因測序的結果,也許是這期間,一個名叫KRAS的基因在手忙腳亂的細胞復制中出現了重大失誤:它突變了,激活了某種致癌的能力。

又在一系列少見因素的作用下,這個基因奮力突破了身體抑制基因和基因修復機制對它的封鎖,並掌握了細胞生長和分裂的信號,獲得瘋狂復制的能力。銖積寸累,擁兵自重,聚集成腫塊,並且自造血管,專橫起來,開始爭奪身體的供給,擠佔身體的空間。

致命的進程開始上演,一小撮癌細胞攀上了淋巴和血管,成了細胞遠征軍,尋找宿主的其他身體組織安營紮寨,以此開拓殖民地。它們有超強的生存能力,它們活躍好鬥,無限繁殖。

2018年6月確診的時候,父親的癌細胞已經侵入了骨骼、胸膜、肝髒等多個器官,晚期肺腺癌。劉雯被告知,“你父親還有半年,療效好的話,還能延遲一年。”那一次,她是懵的,她看著醫學影像報告,“它們像怪獸一樣”。

她也第一次意識到,父親原本粗壯的身體,現在很瘦弱了,走起路來有些飄搖。

劉雯是家中長女,有個弟弟還在讀研究生。她擔起了責任,辭掉了上海的工作,陪在父親身邊,奔走在醫院和家之間。

化療是所有癌症患者的噩夢。它像毒氣戰一樣,對癌細胞投放化學毒氣,自然也會不加區別地損害著大量正常細胞,帶來巨大的副作用,父親一度“快把內髒嘔出來了”。

但遺憾的是,好轉只是暫時的,耐藥性很快就會出現。

胸水、肺炎和骨頭缺損,各項治療疊加在一起,幾個月下來,父親幾近崩潰。他只能緩緩移動身體,說不完兩句話,就喘不上氣了。一次化療結束,他有短暫的緩沖時間,但很快又需要投入新的戰斗。

因為胸部積液過多,對胸腔造成了巨大的壓迫,呼吸困難。醫生把穿刺針從胸壁的肋骨間隙穿入,進入胸膜腔,如此才能抽掉胸水。某次針管卻掉落出來,穿不進去了,醫生無奈地說,等創口癒合,找地方重新穿刺。

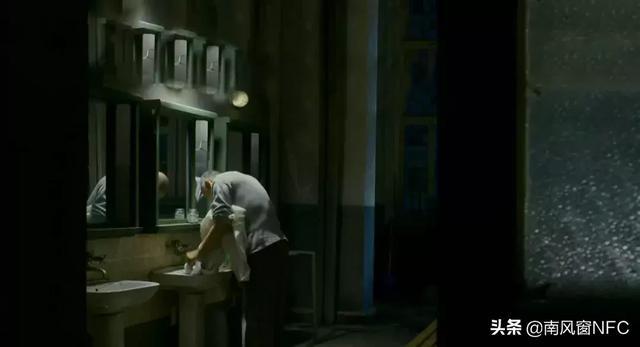

這樣的場景在劉雯腦子裡揮之不去,那天夜裡,劉雯借著嘩啦的淋浴聲,哭了出來。後來,一位群友安慰她,每個患者家屬,都有這樣的時刻,哭出來就好多了。

第三次化療結束,醫生告訴她,接下來的效果,可能會遠遠小於化療對她父親身體的損耗。她需要做出權衡:善終護理和標准醫療來到了交匯點。

必須做出選擇了,這是一個沉重的天平。

事實上,父親早已無意於治療,他用微弱的聲音告訴劉雯和母親,他只想待在家裡。

孤注一擲

終止化療後,劉雯盤算著,還有兩條路可走,一是尋找最新的免疫療法,這種療法不直接作用於癌細胞,而是激活免疫T細胞,得到強化後,這種細胞會大規模撲殺癌細胞。

但研究表明,這只對20%的患者有用。醫生告訴她,以父親的身體,這幾乎是不能承受的。

劉雯選擇了一種印度仿製的靶向藥,奧西替尼。靶向治療的好處是,它可以認准癌細胞的“阿喀琉斯之踵”,有針對性地打擊,這樣可以減少藥物對身體的傷害。

但遺憾的是,它只能識別另一個名叫EGFR的突變基因。對於父親的KRAS基因突變,它似乎無動於衷。

走投無路之下,“喬幫主”的故事照亮了她。這是她最後一根稻草了。跟多數狗藥試用者一樣,她期待奇跡的誕生。

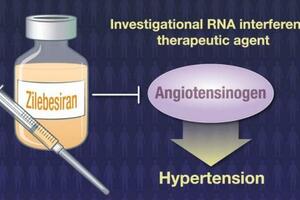

那麼,狗藥真的抗癌嗎?目前難以回答。根據2018年《自然》上的一篇論文,芬苯達唑或許是以微管蛋白為靶標,抑制微管的聚合,可以干擾癌細胞的生長和分裂所需要的信號。

更早前,也是在《自然》上發表的論文也試圖闡述,芬苯達唑有穩定p53蛋白的作用。p53基因就像是一個自殺衛士,它能感知基因的缺陷,爭取自我修復的時間,但如果看到基因嚴重錯誤,就會引發細胞凋亡。

一如美國腫瘤學家羅伯特·溫伯格所言,凋亡就像雕塑家的鑿子,毫不留情地剔除無用的細胞。這是身體組織維持內部構造的秘訣。而癌細胞正是滅活了p53蛋白,才得以逃脫了基因修復程序的遏制,或者躲避了細胞的死亡程序。

不過,跟芬苯達唑原理相似的藥物,並不少見,紫杉醇、長春花生物鹼等很早之前就投入了醫用,成為一種化療藥物,但它們依然被耐藥性的問題牢牢困住。

沒有任何臨床試驗可以證實芬苯達唑的抗癌作用,它對人體的長期安全性也未可知。即便對於Joe Tippens本人,並無有力的醫學證據顯示其腫瘤消失是芬苯達唑的功勞,更無法確認是否會卷土重來。

北京大學腫瘤醫院的張曉東在接受媒體采訪時表示,癌症是基因病,在全身各個器官、系統都可能發生,不同的癌種之間有很大的異質性。因此,抗癌也只能單一靶點、單一癌種、單一人群去突破,不可能有一種“神藥”橫空出世,適合所有癌種,適合所有患者。

但這不是以身試藥的人要擔心的問題。

網友“曼曼悠悠”已經陪著母親進行了15周的芬苯達唑+靶向治療,她也陪著母親一起吃藥。母親確診一年裡,她完全沒辦法接受這個事實,也不敢想像,某一天母親真的離開了,她該怎麼走下去。

陪同母親抗癌,給了她面對這個問題的方向和勇氣。“用我自己的方式,走我自己的抗戰路。”

她把每一天的用藥和身體的反應記錄下來,提供給“戰友”們作參考。4個月下來,看上去情況正在好轉。母親打了3個小時的桌麻,她為此頗感安慰;母親鼓足力氣罵了她一頓,她暗自欣喜。當然,也有頭大的時刻——母親發脾氣,拒絕吃狗藥。

很多走投無路的家屬,紛紛停掉了標准治療。有對現代醫療失望的人,在群裡喊起了口號:“芬苯達唑開啟了一個新時代……不再是醫學機構,不再是實驗儀器。”

他們選擇狗藥,他們孤注一擲,並等待奇跡的發生。結果自然是有喜有憂,有人吃了一段時間,明顯好轉,鼓舞著群裡的士氣,但沒人能確定是什麼藥帶來的效果。也有人吃了之後,指標不降反升,有的中途去世了,家屬留下一則消息,退群離去。

一位患者家屬在某個群裡分享了一份指標上升的用藥記錄,文件卻被刪除了。盡管群管理員反復解釋是誤操作,但這位“戰友”毅然退了群,在她看來,狗藥抗癌,不過自欺欺人。

也有人陷入自責和悔恨,這原本是一種觸手可及的治療方式,可直到親人離去,他們的群暱稱後綴依然寫著“待用”。某種程度上正如美國哈佛醫學院教授阿圖·葛文德所說,“死亡是確定的,但死亡時間無從確定。”

每個人都在跟這樣的不確定性作斗爭,以及怎樣、何時接受戰斗失敗的結果。

時間,再慢一點

一些群友千方百計地隱瞞癌症晚期的事實,甚至偽造病歷和報告,避免給病人帶來壓力。

劉雯也一樣,她謊報了病情,隱瞞了癌細胞侵犯全身的事實,只是轉告醫生教給她的說辭:“有腫瘤和結節,要是治療得好,一兩年是可以恢復的。”

有時候,她自己也相信了這套說辭。“一定可以恢復的,不然這樣的折騰還有什麼意義呢?”

不過,那次穿刺事故後,父親似乎從醫生的表情裡讀出了自己的處境,知道時日無多,回到了家裡。中間隔著一層窗戶紙,誰也沒有捅破。“癌症”兩個字變得微妙起來。

8月的某個夜裡,3歲的女兒做了噩夢,“怪獸,怪獸”,哇哇大哭了好久。第二天醒來,劉雯覺得愧疚。她想起了頭天晚上,女兒問她:“媽媽,外公生什麼病了?”

她回答,癌症。

女兒繼續問,什麼是癌症呢?

她愣了一下,該怎麼形容癌症?她此前從未了解過。“癌症,大概就是身體裡長個怪獸吧。”

這是句無心之言,卻不想女兒記在了心上。劉雯是學美國文學的,她曾經在畢業論文裡引用過蘇珊·桑塔格的《疾病的隱喻》——“疾病王國的公民身份”,但她從未把這句學術用語跟現實生活聯系起來。

如果不用怪物來形容,它會是什麼?《眾病之王》的作者、哥倫比亞大學醫學中心癌症醫師悉達多·穆克吉會說,癌症是正常自我的扭曲版本。

她從父親身上感受到,癌細胞的生長也是隱秘進行,直到某一天確診,人已經被推至懸崖邊上。跟別的疾病不同,癌症不是細胞衰亡引起,而是一種生長的象徵,是細胞脫離死亡,掌控永生所致。

父親身體歷來是壯碩的,但現在她知道,這一切源自父親能扛,他從不主動表露。過去20多年來,劉雯極少跟父親交流。即便是交集最多的生活費給付,也不等她主動問,父親就會准時轉過來。

後來父女倆加了微信,她也極少跟父親聊天,更沒有朋友圈點贊。她照常發吃喝玩樂,父親則發快手式的短視頻。這是兩個平行宇宙。

但那天起床,她看見瘦弱的父親坐在椅子上,整個身體像沉陷下去一樣,心裡不祥的預感重了起來,她擔心,此生沒有機會再跟父親真正地談一次心。

另一個縈繞在她心頭的疑慮是:“整來這麼多藥丸,治療的意義,真的大於其中的折磨嗎?”

懷疑很快又被一種潛在的恐懼所取代,她必須要抓住一點什麼,才有勇氣去面對接下來可能發生的事情。在生命最緊要的關頭,她得盡自己最大的孝心。

現在,她端著融入狗藥的粥,帶著一絲嗔怪,責令父親乖乖喝下去,就像小時候父親喂她吃藥那樣。隨後,她也坐了下來,久久地坐著,依然是什麼話也不說。

她只是希望,時間再慢一點。

作者 | 南風窗記者 何承波